- Krinov E.L. (1966). Giant Meteorites. - Pergamon Press.

- Васильев Н.В. (1984). Изучение проблемы Тунгусского метеорита в Томском университете и Томском отделении ВАГО // Астрон. и геод. - Томск, No.10, С. 40-48

- Ред. Долгов Ю.А. (1984). Метеоритные исследования в Сибири: 75 лет Тунгусскому феномену. - Новосибирск: Наука. - 217 с.

- Ред. Долгов Ю.А. (1986). Космическое вещество и Земля. - Новосибирск: Наука, 218 с.

- Бронштэн В.А. (1987). Метеоры, метеориты, метеороиды. - АН СССР, C. 169

- (1988). Актуальные вопросы метеоритики в Сибири // Сб. науч. тр. Ин-т геол. и геофиз. СО АН СССР, Новосибирск: Наука, 256 с.

- Васильев Н.В. (1988). История изучения проблемы Тунгусского метеорита // Актуал. вопр. метеоритики в Сибири, Новосибирск, С. 3-31

- Васильев Н.В., Андреев Г.В. (1990). О столкновительной эволюции биосферы на примере Тунгусской катастрофы 1908 года // ХХI всесоюзная метеоритная конференция 24-26 апреля 1990г., АН СССР, Москва, с. 39

- Войцеховский А.И. (1990). Виновница земных бед? // Знание, N. 7. - C. 3-47.

- Песков Е.Г. (1991). Система планетарных поясов взрывных структур Сибири и Восточной Азии // Геодинам., структура и металлогения складч. сооруж. Юга Сибири: Тез. докл. Всес. совещ., Новосибирск, 13-15 авг., Новосибирск, С. 204-205

- Черняев А.Ф. (1992). Камни падают с неба: От Тунгусского до Сасовского взрыва - М.: ЦНИИЭПсельстрой, 132 с.

- Портнов А.М. (1993). Патомский кратер - спед Тунгусского явления? // Земля и Вселенная , No.1, С. 77-81

- Колесников Е.М., Беттгер Т., Колесникова Н.В. (1995). Изотопный состав углерода и водорода в торфе с места взрыва Тунгусского космического тела 1908 г. // Докл. АН - Россия, Vol.343, No.5, P. 669-672

- Kolesnikov E.M., Bottger T., Hiller A., Junge F.W., Kolesnikova N.V. (1996). Isotope anomalies of carbon, hydrogen and nitrogen in peat from the area of the Tunguska cosmic body explosion (1908) // Isot. Environ. and Health Stud., Vol.32, No.4, P. 347-361

- Лонго Дж. (1996). Живые свидетели Тунгусской катастрофы // Природа. - N 1. - С. 40-47.

- Линд Э.Н. (1997). Магнитные свойства почв окрестности Тунгусской катастрофы 1908 г. // Геофиз. исслед. в Сред. Сибири, Красноярск: Изд-во КНИИГиМС, С. 306-312

- Плеханов Г.Ф., Плеханова Л.Г. (1997). Земная траектория движения ТКТ // Тунгусск. вестн. КСЭ. - N 8. - С. 35-36

- Цветков В.И. (1997). Тунгуска и Сихотэ-Алинь: антиподы и аналоги // Наука в России , No.3, С. 25-33

- Дмитриев Е.В. (1998). К вопросу о возможных орбитальных попутчиках Тунгусского метеорита // Околозем. астрон., М.: Космоинформ, С. 245-255

- Кузовков Г.Н. (1998). Комплексное решение проблемы Тунгусского космического тела // Урал. геол. ж. , No.5, С. 70-73

- Николаев Ю.А., Фомин П.А. (1998). Тунгусская катастрофа как взрыв метано-воздушного облака, инициированного небольшим, медленно летящим металлическим метеоритом // Тунгусск. вестн. КСЭ. - N 9. - С. 8-18

- Ольховатов А.Ю. (1998). Что мы знаем о Тунгусском событии? // Наука в России , No.3, С. 45-49

- Bronshten V.A. (1999). Trajectory and orbit of the Tunguska meteorite revisited // Meteorit. and Planet. Sci. , Vol.34, No.4, A137-A143

- Логвинович Г.В. (1999). Развитие кометной модели Тунгусской катастрофы // Доп. Нац. АН Украiни , No.10, С. 80-85

- Эпиктетова Л.Е. (1999). О возможной природе энергоактивной зоны Тунгусского феномена, рассчитанной Д.В. Деминым // Тунгусск. вестн. КСЭ. - N 10. - С. 22-24 : 2 ил. - 8

- Marakushev A.A. (2000). Two genetic types of explosive ring structures and their energy sources // The 31st International Geological Congress, Rio de Janeiro, Aug. 6-17, 2000, Rio de Janeiro: Geol. Surv. Braz., P. 6444

- Колесников Е.М. (2002). Изотопные и геохимические данные доказывают присутствие космического вещества в районе Тунгусской катастрофы // Тунгусск. вестн. КСЭ , No.15, С. 4-8

- Бронштэн В.А. (2003). Современное состояние проблемы Тунгусского метеорита // Юбилейная научная конференция "95 лет Тунгусской проблеме, 1908-2003", Москва, 24-25 июня, 2003, М.: Изд-во МГУ, С. 20-21

- Ред. Григорян С.С. (2003). Юбилейная научная конференция "95 лет Тунгусской проблеме, 1908 - 2003", Москва, 24-25 июня, 2003 // Тезисы докладов. - М.: Изд-во МГУ. - 119 с.

- Плеханов Г.Ф. (2004) Факты опровергают земную природу Тунгусской катастрофы 1908 г. // Журнал проблем защиты Земли "Большая Медведица", 1, 2004, с.112-114.

- Шахиджанов Ю.С., Кирюхина Н.Н., Постникова О.В., Фомичева Л.Н. (2004). Возможная причина происхождения Тунгусского и Иркутского взрывов // Разведка и охрана недр , No.4, С. 54-56

- Дмитриев Е.В. (2007). Кометная метеоритика: успехи, проблемы и основные задачи // Межд.конф. "Околоземная астрономия-2007", п.Терскол, 3-9 сент. 2007г, С.63.

- Хазанович-Вульф К.К. (2007). Диатремовые шлейфы астроблем или "болидная модель" образования кимберлитовых трубок. - Из-во "Геомастер", Петрозаводск, 272с.

- Астафьева Н.М. (2008). Дистанционное зондирование и космические катастрофы. К 100-летию тунгусского феномена // Исследование Земли из космоса. - N. 5. - С. 83-94.

- Хазанович-Вульф К.К. (2008). Загадка Сусловской воронки // 100 лет Тунгусскому кометному телу. - Б. м., С. 81-86

- Зейлик Б.С. (2009). Проблема космической охраны планеты для сохранения жизни на Земле (кольцевые структуры - геологическое свидетельство вулканизма и космогенных катастроф) // Отечественная геология, No.2, С. 61-71

- Колесников Е.М., Колесникова Н.В. (2010). Признаки кометного вещества на месте Тунгусского падения // Астрон. вестн., Vol.44, No.2, С. 123-134

- Кручиненко В.Г., Чурюмов К.И., Чурюмова Т.К. (2010). О притоке на Землю крупных метеороидов // Радиотехника. - N 160. - С. 110-117.

- Алексеев В.А., Копейкин В.В., Алексеева Н.Г., Кривулин В.В., Пелехань Л.Г., Рукавишников В.А., Чечин В.А. (2011). Изучение импактных воронок Тунгусского метеорита // Материалы 4 Конференции геокриологов России, Москва, 7-9 июня, 2011. - М. : Унив. кн., Vol.1, С. 165-174

- Бадюков Д.Д., Иванов А.В., Райтала Й., Хисина Н.Р. (2011). СФЕРИЧЕСКИЕ МИКРОЧАСТИЦЫ ИЗ РАЙОНА ТУНГУССКОГО СОБЫТИЯ: МОЖЕТ ЛИ ИХ ИСТОЧНИКОМ БЫТЬ ТУНГУССКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ТЕЛО? // Геохимия, No.7, С. 675-689

- Гладышева О.Г. (2011). АТМОСФЕРНЫЕ АНОМАЛИИ ЛЕТА 1908 г.: ВОДА В АТМОСФЕРЕ // Геомагнетизм и аэрон. - 2011. - Т. 51, N 5. - С. 708-715.

- Зейлик Б.С. (2011). Тунгусская комета, водородная супер-бомба и проблема космической охраны планеты для сохранения жизни на Земле // Отечественная геология, No.3, С. 116-120

- Алексеев В.А. и др. (2012). Кометное происхождение высокотемпературных органических соединений (ПАУ) в ударных воронках Тунгусского метеорита // Система "Планета Земля": 200 лет со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского. 100 лет со дня издания его словаря древнерусского языка, М., С. 430-431

- Алексеев В.А. и др. (2012). Определение ртути в образцах из воронок тунгусского метеорита и в пробах населенных пунктов Сибири // Труды 10 Международной конференции по мерзлотоведению (TICOP 2012), Салехард, 25-29 июня, 2012. - Тюмень, Т. 3. - С. 13-18.

- Цельмович В.А. (2012). Могут ли частицы самородных металлов быть индикатором вещества Тунгуского метеорита? // Диагностика вулканогенных продуктов в осадочных толщах. - Сыктывкар, 2012. - С. 193-196

- Васильев Н.В. (2013). Проблема Тунгусского метеорита на рубеже столетий // Тунгусский заповедник. Биоценозы северной тайги и влияние на них экстремальных природных факторов. Труды ГПЗ «Тунгусский». Вып. 1. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. с. 142-238.

- Копейкин В. (2013). Георадарное обследование кратеров Тунгусского метеорита. - Москва : Тровант. - 96 с.

- Zlobin A.E. (2013). Tunguska similar impacts and origin of life // Современные научные исследования и инновации. - No. 12(32). - P. 6.

- Вишневский С.А. (2015). Феномены Тунгуски и Мохенджо-Даро, стекла Ливийской пустыни и некоторые другие стёкла: вторжения особого типа опасных космических объектов? // Уральский геологический журнал. - N. 1(103). - С. 3-8.

- Шайдуров В.В. (2015). Магнитные эффекты тунгусских событий 1908 года // Вестн. Сиб. гос. аэрокосм. ун-та. - Т. 16, N 3. - С. 624-630.

- Гладышева О.Г., Попов В.В. (2016). Палеомагнитные исследования эпицентра Тунгусской катастрофы // Геомагнетизм и аэрон. - Т. 56, N 2. - С. 244 .

- Рукин М.Д. (2016). Загадочный мир планеты Земля - М., «Академия Тринитаризма». Эл № 77-6567. - 340 с.

- Злобин А.Е. (2018). Результаты расчетно-экспериментального и полевого исследования Тунгусской космической катастрофы (к 110-летию события 1908 года) // Современные научные исследования и инновации. - N. 6(86). - С. 88.

- Дарьин А.В., Рогозин Д.Ю., Мейдус А.В. и др. (2020). Следы тунгусского события 1908 г. в донных осадках озера Заповедное по данным сканирующего РФА-СИ // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. - Т. 492, N. 2. - С. 61-65.

- Кожемякин В.Ю. (2023). Упавший в небо : тунгусские хроники. - Санкт-Петербург : Союз писателей Санкт-Петербурга, 2023. - 459 с.

- Рогозин Д.Ю., Крылов П.С., Даутов А.Н. и др. (2023). Морфология озер Центрально-Тунгусского плато (Красноярский Край, Эвенкия): новые сведения по проблеме Тунгусской катастрофы 1908 года // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. – Т. 510, № 1. – С. 81-85.

- Рогозин Д.Ю., Дарьин А.В., Калугин И.А. и др. (2024). Донные отложения и морфология глубоких озер Центрально-Тунгусского плато - к вопросу о Тунгусской катастрофе 1908 года // Limnology and Freshwater Biology. - N. 4. - С. 594-599.

- Рогозин Д.Ю., Назарова Л.Б., Фролова Л.А. и др. (2025). Свидетельства Тунгусского события 1908 года в отложениях двух озер Эвенкии (Сибирь, Россия) // Limnology and Freshwater Biology. - N. 4. - С. 446-457.

- O'Connell E. (1965). A catalog of meteorite craters and related features with a guide to the literature.

- Rasmussen K.L., Kallemeyn G.W. (1985). Extraterrestrial components in Greenland ice cores resulting from major accretionary events: the Tunguska event // Lunar and Planet. Sci. Vol: 16th: Abstr. Pap. 16 th Conf. , March 11-15, 1985. Pt 2, Houston, Tex., P. 685-686

- D'Alessio S.J.D., Harms A.A. (1989). The nuclear and aerial dynamics of the Tunguska Event // Planet. and Space Sci., Vol.37, No.3, P. 329-340

- Chyba C.F., Thomas P.J., Zahnle K.J. (1992). The 1908 Tunguska explosion: atmospheric disruption of a stony asteroid // Nature - Gr. Brit., Vol.361, No.6407, P. 40-44

- Melosh H.J. (1992). Tunguska comes down to Earth // Nature, Vol.361, No.6407, P. 14-15.

- Wickman F.E. (1992). Nas, a fall of an uncommon chordrite in southwestern Sweden // Geol. foren. Stockholm forhandl., Vol.114, No.3, P. 313-315

- Lyne J.E.,Tauber M. (1995). Origin of the Tunguska event // Nature. - Vol. 375, N 6533. - С. 138-139.

- Rasmussen K.L., Olsen H.J.E., Gwozdz R., Kolesnikov E.M. (1999). Evidence for a very high carbon/iridium ratio in the Tunguska impactor // Meteorit. and Planet. Sci., Vol.34, No.6, P. 891-895

- Lie-wen Xie et al. (2001). Определение ультрапримесей ЭПГ в осадках вблизи места Тунгусского взрыва с помощью ICP-MS // Yankuang ceshi = Rock and Miner. Anal. - 2001. - Vol. 20, N 2. - С. 88-90 : 4 табл. - 6 . - ISSN 0254-5357

- Cecchini S. et al. (2003). Real-time monitoring of environmental radiation in Tunguska (Siberia) // J. Geophys. Res. D.

- Spray J.G. (2005). Impact Structures listed by Name. Current total number of confirmed impact structures: 172 .

- Другие ссылки из РЖ `ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА`

- (2007). Сайт группы итальянских исследователей по проблеме Тунгусского КТ.

- Collins G.S., Artemieva N., Wunnemann K., Bland P.A., Reimold W.U., Koeberl C. (2008). Evidence that Lake Cheko is not an impact crater // Terra nova , Vol.20, No.2, P. 165-172

- Сайт Тэрри Вестерман.

- Vannucchi P., Morgan J., Della L.D., Andronicos C.L., Morgan W.J. (2015). Direct evidence of ancient shock metamorphism at the site of the 1908 Tunguska event // Earth and Planet. Sci. Lett. - Vol. 409. - P. 168-174

- Christensen C.S. (2022). The Tunguska incident, June 30, 1908: a blast, a meteorite, a comet, or a threat from space // Studia Humanitatis. - No. 4.

- Gasperini L., Bellucci L.G., Stanghellini C. et al. (2023). Comment on Rogozin et al., (2023), Morphology of Lakes of the Central Tunguska Plateau (Krasnoyarsk krai, Evenkiya): New Data on the Problem of the Tunguska Event of 1908 // Doklady Earth Sciences. – Vol. 513, No. 1. – P. 1200-1203.

- Carbognani A., Di Martino M., Stirpe G. (2024). Computation of a possible Tunguska’s strewn field // Icarus. – Vol. 408. – P. 115845.

- Kletetschka G., Takac M., Smrcinova L. et al. (2025). New Evidence of High-Temperature, High-Pressure Processes at the Site of the 1908 Tunguska Event: Implications for Impact and Airburst Phenomena // Airbursts and Cratering Impacts. – Vol. 3, No. 1.

См. также "Сусловская воронка".

...В данной работе приводятся основные сведения о последствиях столкновения Земли с Тунгусским космическим телом 30 июня 1908г. В частности, показано, что кроме обычных разрушений на земной поверхности, выброса мелкодисперсного вещества в атмосферу при Тунгусской катастрофе зафиксированы такие неординарные явления как геомагнитная буря, перемагничивание пород, минералов и почвы и, что самое неожиданное, различные генетические нарушения растительного, животного мира и человека.

...авторы обосновывают гипотезу о существенном влиянии столкновительного метаморфизма на эволюцию растительного и животного мира, связанную не с изменением условий существования видов, а с непосредственным мутагенным воздействием.

(Васильев, Андреев, 1990).

По гипотезе К. Перибийноса комета Галлея движется по своей орбите не одна, а в сопровождении других небесных тел, рассредоточенных на большом пространстве... При этом редкие, но самые массивные тела составляют как бы ударную волну кометы и опережают ее примерно на расстояние 2 млрд км... Так появлению кометы в 1910 предшествует падение в Сибири Тунгусского метеорита 30.06.1908, а в 1986 году - наблюдение Чулымского болида 26.02.1984.

(Войцеховский, 1990).

Звуки, которые слышали очевидцы одновременно с пролетом ТКТ, можно подразделить на две группы:

а) звуки, типичные для электрофонных явлений (шипение, шум, как от крыльев птиц, как от ветра, дождя, гул, свист, треск, звуки пх-пх, пух)

б) звуки явно взрывной, но не акустической, природы (гром, грохот, сильные взрывы или стрельба, звуки "бух-бух").

63 показания очевидцев свидетельствуют в пользу того, что схема "сначала слышу звук (в том числе и взрыв), а затем вижу болид" надежно обоснована. Электрофонные явления фиксировались даже теми наблюдателями, которые находились на расстоянии до 400 км и более от траектории ТКТ и места его взрыва.

Обитатели 3-х чумов ощущали подземные толчки ДО ТОГО, как произошел главный взрыв (вспышка, освещение местности, громовые удары, падение леса и т.п.). Показания других очевидцев также свидетельствуют в пользу существования сейсмических возмущений во время пролета Тунгусского болида.

(Хазанович-Вульф, 2007).

Подробности уникальной экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита в Эвенкии раскрыл 13 августа президент Сибирского общественно-государственного фонда "Тунгусский космический феномен" Юрий Лабвин:

...Гипотез того, что же произошло на Тунгуске, было множество. Вот лишь некоторые из них:

Среди народных и околонаучных объяснений - сошествие бога Агды, полет огненного змея, новые Содом и Гоморра, начало 2-й русско-японской войны.

Затем были выдвинуты более разумные объяснения - метеорит, детонация нескольких шаровых молний, взрыв аэролита, необычное землетрясение, извержение палеовулкана (по статье В.Черноброва "Тайны времени").

- С 1927 года в этом месте искали метеоритные осколки,

- с 1927 же года впервые заговорили о версии превращения метеорита в струи осколков и газа,

- с 1929 - о пролетевшем по касательной метеорите,

- с 1930 - о взрыве кометного ядра,

- с 1932 - о столкновении Земли с компактным облаком космической пыли,

- с 1934 - о столкновении с кометным хвостом,

- с 1945 - об атомном взрыве космического корабля,

- с 1946 - о катастрофе корабля с Марса,

- с 1947 - об аннигиляции метеорита из антивещества,

- с 1958 - о метеорите изо льда,

- с 1959 - о падении осколка ядра планеты Фаэтон,

- с 1960 - о детонационном взрыве тучи мошкары объемом более 5 кубических километров,

- с 1961 - о дезинтеграции летающей тарелки,

- с 1962 - о вызванном метеором электрическом пробое ионосферы на Землю,

- с 1963 - о разрушившем тайгу электростатическом разряде метеорита,

- с 1964 - о лазерном луче из космоса ("ответ иной цивилизации" на наш сигнал),

- с 1965 - о вторжении на Землю корабля со снежным человеком на борту,

- с 1966 - о падении сверхплотного куска белого карлика,

- с 1967 - о взрыве болотного газа при попадании молнии,

- с 1968 - о диссоциации воды и взрыве гремучего газа,

- с 1969 - о падении кометы из антивещества,

- с 1996 - о необычном землетрясении, сопровождаемом некими световыми явлениями,

- с 1993 - о падении ледяного метеорита, который, разрядив накопившийся на своей поверхности электрический заряд, снова улетел в космос,

- с 1995 - об антивеществе, вошедшем в атмосферу Земли,

- с 1995 - об особом метеорите с углистым хондридом,

- с 1996 - о падении каменного астероида диаметром 60 метров, который вошел в атмосферу под углом 45 градусов,

- с 1995 - о выходе вещественного эфира и антигравитации,

- с 1996 - о последствиях запуска беспроволочной энергетической торпеды, которую в то время создал Тесла,

- с 1996 - о попадании в атмосферу Земли внеземного вещества, возможно, планеты с большим содержанием иридия... и т.д. и т.п.

Спутниковая фотография района воздействия из Wikimapia.

Мелкие шарики (диаметром не более 1 мм) из района падения крупного метеорита. Это расплавленное трением о воздух и сдутое набегающим потоком вещество метеорита. Такие же шарики находят в почвах и торфах на месте падения Тунгусского метеорита.

В 1938 ... впервые обнаружили вещество - серебристо-белые шарики - вероятно относящееся к тунгусскому метеориту.

| В научной экспедиции 1929-1930 годов были изучены предполагаемые метеоритные кратеры, проводились многометровые бурения, но и там осколков метеорита не нашли. Правда, был сфотографирован "загадочный камень" в районе урочища Чургим.

| Выделение структуры по физическому рельефу. Вследствие того, что взрыв в данном случае произошел на некоторой высоте, кольцевые структуры здесь просматриваются не столь отчетливо, как в тех случаях, когда небесное тело взрывается на поверхности Земли.

(Ан.Г. Марчук)

| | | |

Фрагмент космического снимка Landsat и выделенные в рельефе эллипсовидные структры по (Зейлик Б.С., 2012). Все точки эпицентров взрыва (табл.справа) находятся в эллипсе 1. В эллипсе 2 расположено оз. Чеко (по последним исследованиям оно более древнее) и другие озера (60.9803632 СШ, 101.8108821 ВД; 60.9766885 СШ, 101.8189073 ВД и 60.9660055 СШ, 101.8338418 ВД), на которые обратили внимание итальянские геологи.

(Gasperini et al, 2007; Зейлик, 2012)

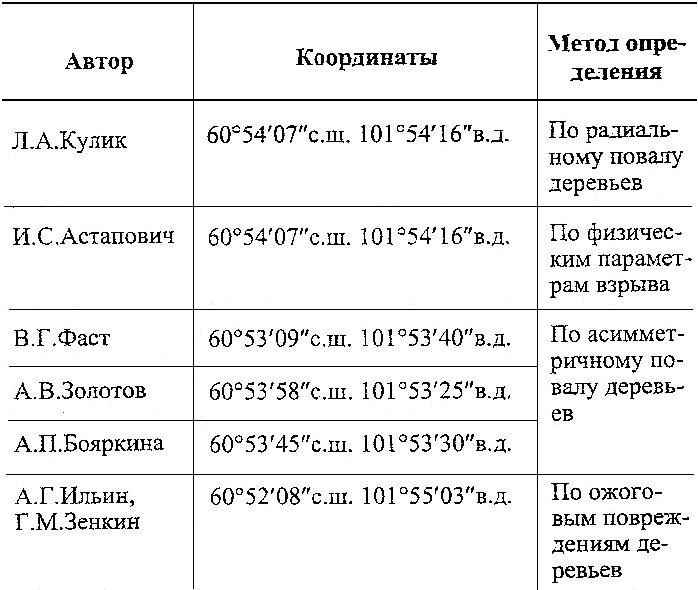

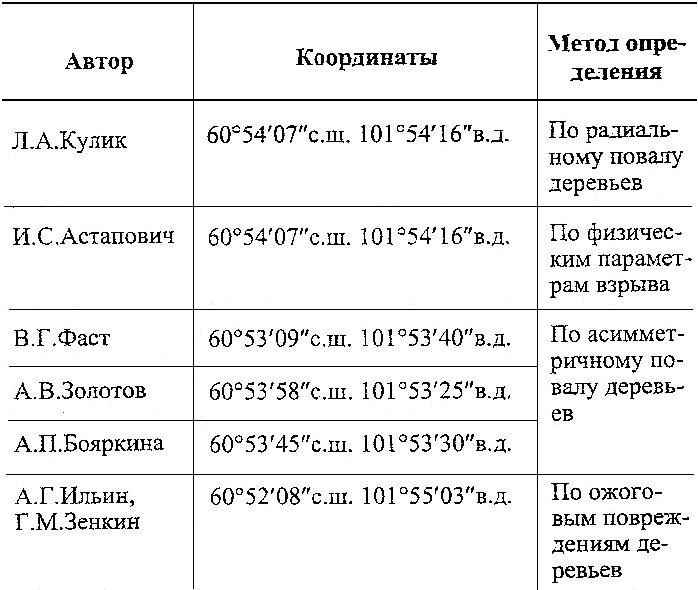

Положение эпицентра взрыва, установленного различными методами.

(Зейлик, 2012)

| |

Предпологаемые кратеры от падения фрагментов Тунгусского метеорита по данным Wikimapia.

|

|

|

| Кратер Кимчу-1: 60.9583191 СШ, 101.9528675 ВД.

| Кратер Кимчу-2: 60.9586889 СШ, 101.8706095 ВД.

| Кратер Кимчу-3: 60.9622667 СШ, 101.9002318 ВД.

|

|

|

|

|

Предполагаемый кратер: 60.8998808 СШ, 101.8787313 ВД.

| Предполагаемый кратер: 60.9562669 СШ, 101.916132 ВД.

| Предполагаемый кратер: 60.9385736 СШ, 101.9494343 ВД.

|

|

| Кратер Чаплицкий: 61.062937 СШ, 101.8652344 ВД.

Видны окаймляющие деревья кратера, растущие по его валу.

(по сообщению Василия Котовского от 23.01.2022)

|

Обзор статей (из РЖ ВИНИТИ "Геология и геофизика"):

В сборнике обсуждаются вопросы взаимодействия космического вещества с атмосферой и поверхностью земли, образования и геологического строения древних метеоритных кратеров. Описаны отдельные химические элементы в метеоритах. Уделено внимание изучению последствий падения тунгусского метеорита.

(Ред. Долгов, 1986).

Обзор, в котором рассматривается природа метеороидов, их орбиты, связь с кометами и астероидами, химический состав и особенности строения, взаимодействие с атмосферой. Отдельные главы посвящены проблеме тунгусского метеорита и вопросам формирования ударных метеоритных кратеров на поверхностях планет.

(Бронштэн, 1987).

Дана сводка наблюдений электрофонных болидов за 300 лет, выполненная по литературным и архивным материалам, описываются крупные болиды последних лет, отмечена корреляция болидной активности величины геомагнитного поля. Приводятся результаты многоплановых исследований последних лет по проблеме Тунгусского метеорита. Рассматриваются тектиты Вьетнама и астроблемы Жаманшин.

(1988. Актуальные вопросы метеоритики в Сибири)

Сделан обзор науч. работ по проблеме Тунгусского метеорита за 1980-1985 гг. Интерес к Тунгусскому метеориту объясняется выросшими возможностями аналитической техники, стремительным развитием разделов астрономии, связанных с эволюцией планетных систем и, наконец, сменой традиционных парадигм. Рассматриваются исследования по физике Тунгусского взрыва и поискам остатков в-ва. Подробно анализируются работы, посвященные геофиз. и биол. последствиям Тунгусской катастрофы. Обсуждаются новые гипотезы природы Тунгусского тела

(Васильев, 1988).

Представлено физ.-мат. описание Тунгусского события 1908 г., основанное на физике комет, аэродинамике высокоскоростных тел и кинетике ядерных р-ций горения. Проведенный анализ позволяет предполагать, что вошедшее в атмосферу Земли тело самопроизвольно испарилось при ударе и не оставило заметного кратера. Простой расчет показал, что выделившаяся при этом энергия в 550 раз превышала энергию, достаточную для испарения тела. Сразу после удара по неразрушенному лесу радиально во все стороны прошла сильная ударная волна, сопровождающая движение кометы через атмосферу. Давление, связанное с прохождением ударной волны, непосредственно перед ударом было порядка 25 000 атм для массы кометы ~5*10('13 )г. Этим объясняется радиальный повал деревьев и регистрация сейсмических и акустических возмущений за тысячи километров. Соответственно, высокая т-ра газовой подушки в момент удара (~400 000 'С) мгновенно вызвала лесной пожар. Предполагается, что "спусковым крючком" взрыва было мех. разрушение тела в результате огромного аэродинамического давления. Комета превратилась в плотный рой частиц, двигавшийся как одно тело, которое затем могло испариться. Образовавшиеся при испарении газы, такие как метан, могли вступать в хим. р-ции с сильнейшим выделением тепла.

(D'Alessio, Harms, 1989).

Происхождение кольцевых взрывных структур, астроблем (Попигайская, Беенчиме-Салаатинская и др.) остается остро дискуссионным: являются ли они результатом падения крупных космических тел или продуктом взрыва земных газов? Решая этот вопрос, удалось обнаружить закономерное размещение структур на поверхности Земли, которые группируются в протяженные широтные пояса, а также вдоль поперечных к ним линейных зон. Система субпараллельных поясов выявлена в Сев. полушарии, где они с В. через Евразиатский материк трассируются на территорию Сев. Америки, образуя планетарные дуги с угловым размером до 270'. Зап. фланги поясов тупо оканчиваются на территории Канадского щита, который выступает как самостоятельная контролирующая зона с.-з. простирания. В пределах поясов намечается последовательное омоложение структур в определенных направлениях. Отрезки поясов, попадающие на акватории Атлантического и Тихого океанов, наследуют общий план их субширотных (трансформных) разломов. Наблюдаются одновозрастные взрывные структуры, расположенные на противоположных сторонах Земного шара и отделенные друг от друга почти на 180': Попигайская (Сибирь) - Мистастин (Канада), Эльтгыгытгын (Чукотка) - Босумтби (Гана), Лонар (Индия) - Аризонская (США) и др., которые характеризуются близкими размерами кратерных структур, что свидетельствует о соизмеримых объемах "взрывного заряда" данных пар. Полученные результаты свидетельствуют в пользу земного происхождения астроблем, вызванных взрывами ювенильных газов водород-углеводородного состава. Закономерное положение в широтных поясах заняли и Тунгусский и Сихотэ-Алинский кратеры, что заставляет сомневаться в их метеоритном происхождении

(Песков, 1991).

Природа предлагает человеку множество загадок. Среди самых таинственных - загадки Тунгусского метеорита и Бермудского треугольника. В 1991 г. к ним присоединился загадочный взрыв в г. Сасове. Но именно он может оказаться исходным пунктом комплексного объяснения особенностей всех трех явлений. Гипотеза, содержащая единое объяснение взрыва в г. Сасове, аномалий Бермудского треугольника и Тунгусского метеорита, излагается в настоящей книге

(Черняев, 1992).

При взрыве на Тунгуске выделилась энергия, эквивалентная энергии взрыва от 10 до 20 МТ сильно взрывчатого вещества на высоте ок. 10 км. С помощью модельных расчетов показано, что взрыв на Тунгуске представляет собой типичную судьбу каменного астероида радиусом 30 м, влетевшего в атмосферу на гиперзвукой скорости. Кометы соответствующей энергии взорвались были слишком высоко, чтобы соответствовать наблюдениям, железные объекты упали бы на Землю и образовали бы кратер. Дана характеристика известных сведений о событии, рассмотрено движение болида в атмосфере, разрушение его, приводятся результаты расчетов. Обсуждаются "светлые ночи" над Евразией вслед за взрывом и др. аналогичные события.

(Chyba, Thomas, Zahnle, 1992).

В популярной литературе Тунгусское событие породило массу спекуляций (от взрыва метеоритного антивещества до НЛО). Ученые ищут и находят более прозаические объяснения. Заметка рецензирует статью Chyba et al. в этом же номере журнала. Автор подчеркивает роль работ Кулика и Кринова в установлении того, что ни ударного кратера, ни крупных метеоритных фрагментов на месте события нет, а ударившее о Землю тело имело очень низкую среднюю плотность (0,01-0,001 г/куб.см). До сих пор считалось, что это была необычно малоплотная планета (для сравнения: плотность кометы Галлея 0,6-1,0 г/куб. см). Заслуга работы Chyba et al. состоит, по мнению автора, в том, что в ней впервые включено в рассмотрение влияние на падающее тело аэродинамических сил. В результате показано, что низкая средняя плотность тела может быть обусловлена фрагментацией и рассеянием объекта, чья первоначальная плотность отвечала плотности обычных каменных метеоритов.

(Melosh, 1992).

Этот хондрит, известный также под именем Varvik, это часть метеоритного дождя, прошедшего в мае 1907 г. Сохранился только один обр., подобранный миссис Нильсон возле ее дома, - метеорит Nas. Несмотря на проводившиеся поиски, др. метеоритов в р-не не обнаружено. Описываются обстоятельства падения по изучению местной прессы того времени и опросов очевидцев. Сообщаются уточненные координаты падения: 59 13' с. ш. и 12 12' в. д.

(Wickman, 1992).

Помимо очага вывала леса, обнаруженного Л. А. Куликом в 1927 г., В. И. Вороновым в 1990 г., выявлен кольцевой кратер диаметром 200 м и высотой бортов 15-20 м и подтверждена зона вывала леса, отмеченная В. Шишковым (1911 г.). Эти объекты, связываемые с воздействием Тунгусского метеорита, выстраиваются в единую субширотную линию, на вост. окончании которой в 700 км располагается уникальная геоморфологическая форма - Патомский кратер. Это положительная форма рельефа в виде замкнутого вала эллипсовидной формы (140*220 м) с центр. внутренней горкой высотой 6 м и диаметром основания 35 м; диаметр кратера 86 м, высота стенок 20 м. Он состоит из обломков и глыб неизмененных известняков объемом ~200 тыс. м('3). Многие признаки свидетельствуют о молодости кратера. Анализируемые данные позволяют предположить, что Тунгусское тело является спутником кометы Галлея (период обращения 76 лет). В плотных слоях атмосферы быстро дегазирующая глыба льда и щебня распалась на веер обломков, разлетавшихся в широтном, гл. обр., вост. направлении поперек к общему движению. Связь с кометой Галлея подтверждается взрывом 28.02.1984 г., т. е. ровно через 76 л. после Тунгусского события, яркого космического тела с оранжевым хвостом над рекой Чулым (приток Оби), что примерно соответствует траектории Тунгусского тела. Сила взрыва - 11 Кт тротилового эквивалента.

(Портнов, 1993).

Сделано заключение, что на моховой залежи произошла дифференциация выпавшего вещества. Аномалии в содержании Ir вызваны, вероятно, твердой пылевой компонентой, а изотопные сдвиги - главным образом органической составляющей вещества Тунгусского космического тела. В дальнейшем надо искать пути отделения вещества Тунгусского космического тела от биоорганического вещества торфа. Растворение торфа в кислотах (HCl + ZnCl[2] и др.) оказалось неудачным, так как приводило к предпочтительному растворению вещества Тунгусского космического тела

(Колесников, Беттгер, Колесникова, 1995).

Расчеты скорости нагрева объекта, который мог вызвать тунгусский феномен, с коэффициентом сопротивления С[Д]-1,2, более подходящим к округлым формам, и с учетом неадиабатических эффектов и поглощения нагревающей радиации продуктами абляции, дали меньшие, чем в прежних расчетах значения. Считалось, что угольные хондриты не могли объяснить тунгусское событие, т. к. при прежней скорости нагрева должны были взорваться слишком высоко. При уменьшенной скорости нагрева угольный хондрит диаметром 50-100 м взрывается на нужной высоте 6-10 км. Поскольку это наиболее распространенный тип метеорита, он должен рассматриваться как наиболее вероятная причина тунгусского события.

(Lyne, Tauber, 1995).

Результаты определения изотопного состава H, C и N в образцах колонки торфа глубиной 85 см (интервал отбора проб 5 см) из эпицентра взрыва Тунгусского космического тела. Обнаруженные в образцах, датируемых 1908 г., четкие сдвиги в изотопном составе С (обогащение {13}С) и Н (обеднение D) не объяснимы земными процессами. Предполагается присутствие в торфе внеземного вещества, подобного вещества углистых хондритов или (более вероятно) комет. Вариации величины изотопного сдвига в разных точках р-на взрыва обусловлены или негомогенным распределением космической пыли, или обогащением мест падения кометного льда тонкодисперсным веществом. Данные по изотопному составу N (обогащение {15}N) свидетельствуют о выпадении кислотных дождей после взрыва.

(Kolesnikov, Bottger, Hiller, Junge, Kolesnikova, 1996).

Деревья, пережившие Тунгусскую катастрофу, - единственные живые свидетели этого события, сохранившие частицы космического тела и запечатлевшие характеристики взрывной волны

(Лонго, 1996).

Рассмотренный материал не дает оснований для утверждения о перемагниченности исследованных нами почв места Тунгусской катастрофы, что не исключает находок перемагниченных пород в том числе и почв, например, при воздействии грозовых разрядов. Возможно, именно такие случаи имеют в виду авторы подобных заявлений, т. к. перемагниченные молнией участки могут фиксироваться даже обычным компасом. Однако связывать перемагниченность почв с Тунгусским феноменом 1908 г. пока преждевременно. Более интересные материалы появились в 1997 г. по результатам экспедиций, организованных общественно-государственным фондом "Тунгусский космический феномен" (Красноярск, президент фонда Ю. Д. Лавбин) на севере Богучанского р-на. Здесь на ряде локальных участков и, что особенно характерно, по берегам озер неясного генезиса исследована намагниченность обломков интрузивных траппов с хаотичным распределением векторов J[n] даже в пределах единичных обломков. Причем, интенсивность J[n] очень велика при незначительных величинах магнитной восприимчивости. Ближайший аналог такой намагниченности - изотермическая, возникающая в горных породах в сильных электромагнитных полях типа грозовых разрядов, однако такие перемагниченные породы обычно встречаются на водоразделах, на возвышенностях

(Линд, 1997).

Собраны в таблицу 9 опубликованных разными авторами оценок азимутов направления вылета (радианта) Тунгусского космического тела 1908 г. Использование документированных показаний очевидцев6 сделанных много позже события, в среднем дает азимут 180'' (70''-250'') (6 определений). Три определения по объективным данным (оси симметрии площади вывала деревьев, т. н. "лучистого ожога" деревьев и асесимметричных отклонений от радиальности) - 95'' (90''-115''). Различие траекторий (почти на 90'') дала основание Ф.Ю. Зигелю предположить зигзагообразное движение летящего тела, и, следовательно, его природу как НЛО (искусственный летящий объект). Однако, детальный анализ всех фактов по событию 1908 г. дает возможность иного мнения, исходящего из базовой гипотезы о естественной природе Тунгусского космического тела (ТКТ). Отсутствие кратера, метеорита и даже мельчайших частиц вещества метеорита объясняется единственным образом - воздушный взрыв ТКТ или его взрывоподобное разрушение в атмосфере. Наличие осисимметричных отклонений направления вывала деревьев от строго радиального в восточной части области вывала (не менее 6.5'') позволило оценить вклад энергии баллистической ударной волны в общую энергию разрушений (не менее 10%). Отсюда следует полное торможение в атмосфере тела большой массы и большого поперечного сечения в конце баллистической траектории влета. В результате образовалась ударная волна, вывалившая деревья в лесу. Поскольку ТКТ не достигло поверхности Земли, то в конце траектории ТКТ имело скорость А.Ю. Погосянц почти равную скорости вращения Земли на орбите эпицентра взрыва. ТКТ не участвовало во вращении Земли и для оцевидцев здесь, за счет сложения скоростей, призошел поворот траектории на запад

(Плеханов, Плеханова, 1997).

Два крупнейших метеоритных падения XX в. произошли на территории Восточной Сибири: Тунгусское - 30 июня 1908 г. и Сихотэ-Алинское - 12 февраля 1947 г. В обоих случаях космические массы упали в безлюдной тайге. Однако только ли географическим соответствием ограничивается сходство этих двух явлений? Ключ к решению одной из кардинальных проблем Тунгуски - а именно вещества - следует искать, по мнению автора, не столько в тунгусской, сколько в уссурийской тайге, где почти 40 лет спустя после прибытия своего "старшего собрата" приземлился Сихотэ-Алинский метеорит

(Цветков, 1997).

Рассмотрены общая картина, моделирование и анализ Тунгусского (метеоритного?) взрыва 30 июня 1908 г. (нов. стиль) в рамках гипотезы взрыва метано-воздушного облака, инициированного метеоритом. Показано, что для взрыва необходим разовый выброс около 200 кт метана в атмосферу в виде мощной газовой струи с образованием устойчивого тора. Для инициирования взрыва необходим пролет в атмосфере метеорита диаметром 3-6 м со скоростью 1-2 км/с, пересекшего облако метано-воздушной смеси. Метеорит должен был упасть на поверхность в нескольких десятках километров от эпицентра. Гипотеза объяснила все основные характеристики Тунгусского взрыва и не противоречит физическим законам

(Николаев, Фомин, 1998).

Утром 30 июня 1908 г. над Центр. Сибирью отмечались непонятные природные явления, вызвавшие испуг, а кое-где и панику среди населения. В одних местах слышались подземные удары, в др. - сотрясалась земля. Из некоторых р-нов поступили сообщения о пролете светящегося тела. В том же году ученые выдвинули несколько альтернативных объяснений случившемуся. И вскоре возобладала версия о падении здесь метеорита. В конце 20-х годов в бассейне реки Подкаменная Тунгуска на огромной площади Л. А. Кулик обнаружил вывал и частичный ожог леса, произошедшие, судя по всему, в то июньское утро 1908 г. Эту область стали считать эпицентром события (местом падения космического тела). Однако до сих пор никаких остатков метеоритного вещества здесь не обнаружено, и потому в последние десятилетия появилось немало др. гипотез, объясняющих Тунгусский феномен. В статье проведен анализ всех имеющихся на сегодня данных об этом событии

(Ольховатов, 1998).

Предлагается следующая схема событий, преодолевающая проблему траектории и разъясняющая ряд др. необъясненных эффектов. В атмосферу Земли влетело ядро кометы, состоящее из замерзших углеводородов с включением силикатов и металлов. По мере снижения в плотные слои атмосферы давление торможения возрастало и метеорит раскололся на несколько крупных кусков, которые продолжали лететь в том же направлении, удаляясь друг от друга. В районе взрыва замерзшие газы рассыпались, почти мгновенно затормозились, смешавшись с воздухом, и произошел объемный взрыв. Кинетическая энергия плюс термохимическая энергия, выделившаяся при сгорании (взрыве) углеводородов и металлов, составляют полную энергию взрыва. Распыление произошло, когда крупные части метеорита, удалившись друг от друга, располагались примерно поперек общей траектории. Взрыв произошел в большом объеме воздуха, близком к эллипсоиду вращения, большая ось которого и стала линией симметрии вывала и ожога леса. При объемном взрыве сначала пузырь расширяется, от его поверхности отходит ударная волна и валит лес вершинами наружу. После достижения максимального размера начинается сжатие и возникает центростремительный поток, который может повалить оставшийся стоячий лес уже вершинами к эпицентру, может подбросить чум (что и наблюдалось). Кроме эффекта расширения пузыря очень важен эффект "потери" количества движения, импульса метеорита mV, который не исчезает, а передается воздуху в районе эпицентра, вызывает добавочный ветер, который приводит к повышенному вывалу леса в направлении полета метеорита, что и наблюдается на северных склонах, обращенных к эпицентру. Это еще одно подтверждение меридианального направления траектории. Представляется, что нарисованная схема "Тунгусской катастрофы" достаточно полно объясняет события и устраняет "траекторные противоречия" без привлечения гипотезы ядерного взрыва маневрирующего инопланетного корабля

(Логвинович, 1999).

Графический анализ части структуры энергоактивной зоны Тунгусского взрыва 30 июня 1908 г. (по вывалу леса) дает основание предположить образование вывала леса наложением в основном двух баллистических волн с несколь отличающимися параметрами. Новое рассмотрение многочисленных показаний очевидцев на среднем течении р. Ангары и на р. Лене показывает как минимум две основные части Тунгусского космического тела: летящий впереди массивный фрагмент и отставший от него компактный рой маломассивных фрагментов, следы которых образовали широкую полосу в небе

(Эпиктетова, 1999).

Результаты расчета параметров орбиты Тунгусского метеорита для различных значений азимута (99-137'ГРАДУС') и геоцентрической скорости (25-40 км/с), учитывающего эффекты суммарного воздействия гравитационного поля и ненулевой аэродинамической подъемной силы на траекторию падения тела. При величине азимута больше 120'ГРАДУС' орбита соответствует астероидам и кометам, при низких азимуте и геоцентрических скоростях - гиперболическим орбитам. По различным критериям предлагается исключить из рассмотрения для Тунгусского тела астероидные и параболические орбиты. Наиболее вероятной считается кометная орбита, значительно ограничивающая возможные величины азимута и геоцентрической скорости тела.

(Bronshten, 1999).

На платформах выделено два генетических типа взрывных кольцевых структур: 1) простые метеоритные кратеры и 2) сложные многостадийные кольцевые структуры. Крупные метеориты обычно взрываются в атмосфере и выпадают на Землю в виде метеоритного дождя (хондриты на высоте 10 км Allende), а железные метеориты на меньших высотах (Тунгусский, Сихотэ-Алиньский), но иногда достигали поверхности, образуя кратеры типа Берринджер диаметром 1,2 км. Структуры второго типа трактуются как астроблемы и связаны с эндогенными процессами: Пучеж-Катунская диаметрам 80 км, Попигай 100 км и Рис 26 км. На поверхности платформ они совпадают с крупными депрессиями, осложненными центральными поднятиями гнейсового фундамента, интрудированного высокоэнергитическими диатремами аллогенных брекчий и расплавов. Механизм формирования обусловлен потоком флюидов, поступавших из земного ядра. Вследствие селективной миграции водорода для потока тяжелых углеводородов (CH[4]=CH[2]+H[2]) создавалась высокая энергоемкость, обеспечивающая высвобождение 1018-1022 эрг, что соответствует взрыву метеорита

(Marakushev, 2000).

Развивался количественный метод определения элементов Pt-группы (ЭПГ) в осадках около места Тунгусского взрыва по индуктивно совмещенной плазменной масс-спектрометрии. Образцы разлагались смесью кислот (плавиковой, царской водки, азотной и перхлорной). Предел определимости ЭПГ 0,001-0,06 мкг/л. Стандартное вскрытие лучше 85%. Таким методом было проанализировано 9 образцов, показавших аномалию Ru, Rh, Pd, Ir и Pt

(Lie-wen Xie et al., 2001).

Результаты многолетней (почти 30 лет) работы автора с коллегами по изотопно-геохимическому изучению проб почвы и торфа из эпицентральной зоны Тунгусского взрыва 1908 г. следующие: 1) взрыв был неядерный и неаннигиляционный; 2) сдвиги в содержании изотопов углерода и водорода проявлена до расстояния 65 км от эпицентра; они не могли быть вызваны промышленными и естественными (земными) физико-химическими причинами; 3) изотопно очень тяжелый углерод из торфов эпицентральной зоны отсутствует не только на Земле, но и в обычных метеоритах - обыкновенных хондритах и ахондиртах, но характерен только для углистых хондритов, вещество которые наиболее близко по составу к Протосолнечной Туманности; 4) отнесение углерод/иридий в торфах в тысячи раз больше, чем в углистых хондритах, что свидетельствует о кометной природе Тунгусского космического тела; кометное ядро было очень бедно минеральной пылью; 5) основания непылевая часть ядра кометы (углеводороды, битумы и другие органические соединения) распределились вверх и вниз по колонке торфа, служившей природной ионно-обменной колонкой; 6) аномально высокое (в 100 раз выше нормального) содержание иридия в Тунгусских траппах не обнаружено, поэтому резкое увеличение содержания иридия в катастрофных слоях торфа 1908 г. объяснено присутствием вещества космического тела; 7) "мертвый" (абиогенный) углерод, не имеющий изотопа {14}C, найденной в эпицентральной зоне в примеси 3.3-3.6% от общего углерода торфа не может быть объяснен извержениями вулканов Ксудач и Катмай (близких к дате взрыва), а объяснен потерей (абляцией) внешней оболочки космического тела вследствие его трения в атмосферном пролете, когда были потеряны образованные в межпланетном пространстве космогенные изотопы, в т. ч. {14}C; 8) весь спектр редкоземельных элементов в торфах гораздо ближе к углистым хондритам, чем к богатым редким землям траппам окрестностей; нет признаков техногенного происхождения спектра редкоземельных элементов в торфах; 9) аномалии в содержании многих элементов платиновой группы прекрасно показывают присутствие космогенного вещества на поверхности эпицентра

(Колесников, 2002).

Автор считает, что самые разные методы исследований Тунгусского метеорита 1908 г. (Вост. Сибирь) подтвердили его кометную природу. Полное отсутствие каменных осколков в районе взрыва свидетельствует против гипотезы астероида. Только кометная гипотеза объясняет аномальное ночное свечение неба в июне/июле 1908 г. Кометная гипотеза подтверждается геохимическим и анализами проб грунта в эпицентре. Тунгусский 1908 г., Бразильский 1930 г., Гренландский 1997 г. метеориты, Чулымский болид 1984 г. и, вероятно, метеорит Бодайбо [Витимский болид] 2002 г. относятся к новым классам малых тел Солнечной системы - снежным миникометам Франка или к ледяным микрокометам Бронштэна

(Бронштэн, 2003).

Авторами предложена гипотеза о мощном взрыве большого объема газовой смеси (азот и углеводороды с примесью тяжелых углеводородов, водорода и гелия), скопившегося в кратероподобных участках местности бассейна р. Подкаменная Тунгуска, Эвенкия (Тунгусский метеорит 30 июня 1908 г.) и в бассейне р. Витим, Иркутская область (Витимский болид, сентябрь 2002 г.).

(Шахиджанов, Кирюхина, Постникова, Фомичева, 2004).

В последние годы был проведен ряд исследований по обнаружению выпавшего на Землю кометного вещества. Работы велись по разработанным автором методикам и рекомендациям. По Тунгусскому метеориту - подтверждено предположение о массированном выпадении кометной пыли в составе болидной струи аэрозоля на эпицентр катастрофы. В Шатурском районе Московской области краеведом Н.А. Филиным обнаружены следы локальной кометной катастрофы, приведшей к появлению цепочки озер. Под точкой погасания Алтайского болида 2007 года экспедицией ОНИО "Космопоиск" впервые, в результате целенаправленных поисков, найдено поле рассеяния осколков сухого остатка кометы и кометной пыли. Приведенные факты убедительно свидетельствуют о непрерывном поступлении на Землю кометного вещества. Однако появились и новые проблемы. В целях решения возникших проблем и уточнения механизма выпадения вещества вторгшихся в атмосферу Земли комет дается перечень основных задач, стоящих перед кометной метеоритикой. Это - поиск выпавшего кометного вещества под конечными участками траекторий ярких болидов, тотальная идентификация кометных кратеров, проведение полного цикла исследований найденных кометных осколков и составление их классификации, поиск кометных маркеров в колонках кернов антарктических и гренландских льдов и т.п.

(Дмитриев, 2007)

Показано, что озеро Чеко не является кратером Тунгусского "метеорита"

(Collins, Artemieva, Wunnemann, Bland, Reimold, Koeberl, 2008).

Анализ данных позволяет придти к заключению, что Сусловская воронка представляет собой кратер, образовавшийся в результате падения кусков льда Тунгусской кометы. Вероятно, что такой же генезис имеют и другие многочисленные воронки вокруг эпицентра взрыва, которые до сих пор связывались исследователями с термокарстовыми процессами. Не исключено, что некоторые обломки кометы, захороненные под слоем торфа, сохранились до сих пор

(Хазанович-Вульф, 2008).

В результате падения Тунгусского метеорита, по-видимому ядра кометы, несмотря на большую мощность космогенного взрыва, произошёл лишь повал леса в виде "бабочки" на площади свыше 2 тыс.кв.км. При этом над точкой взрыва кометы остались вертикально стоящие деревья ("телеграфник" по образному выражению Л.А.Кулика). "Припечатанные" к земле стволы как бы очерчивают громадный кратер, но не в земной коре, а в её лесном покрытии. "Телеграфник" можно рассматривать как своеобразное подобие центрального купола-поднятия астроблем.

(Зейлик, 2009).

Представлен краткий обзор многолетних работ авторов и их коллег, которые привели к обнаружению следов кометного вещества в торфе в эпицентре Тунгусской катастрофы 1908 г. В катастрофных слоях торфа, включающих прирост 1908 г., на пяти торфяниках в эпицентре взрыва Тунгусского космического тела обнаружены сдвиги в изотопном составе водорода и углерода относительно их значений для верхних и нижних слоев той же колонки. Эти сдвиги не могут быть объяснены земными причинами -консервацией в торфе минеральной и органической пыли, гумификацией торфа, выделением из Земли углеводородных газов, климатическими изменениями и другими физико-химическими причинами. В катастрофных слоях контрольных колонок торфа изотопные сдвиги отсутствуют. Изотопные данные хорошо совпадают с повышенным содержанием в тех же слоях торфа иридия и др. элементов платиновой группы, надежно фиксирующих присутствие космического вещества в земных объектах. Космогенный характер изотопных эффектов подтверждается присутствием в катастрофных слоях "мертвого" углерода, не содержащего радиоактивный {14}. Чтобы объяснить наблюдаемые сдвиги в изотопном составе углерода, космический углерод, законсервированный в торфе, по изотопному составу должен быть сверхтяжелым -по расчетам от +50 до +60 . Такой изотопно тяжелый углерод отсутствует как на Земле, так и в обычных метеоритах. Он встречается только в отдельных минеральных фазах углистых хондритов типа СI, близких по химическому составу к кометарной пыли. Соотношение содержания иридия и других платиноидов и редкоземельных элементов также указывает на кометарную природу ТКТ. В околокатастрофных слоях торфа было обнаружено аномальное увеличение содержания многих летучих элементов, также показывающее, что ТКТ было ядром кометы. Исследования содержания и изотопного состава азота в торфе выявили следы мощных кислотных дождей, вызванных пролетом и взрывом ТКТ.

(Колесников, Колесникова, 2010).

Проведен анализ данных о тепловых взрывах крупных метеороидов в атмосфере Земли, приведенных в работе П. Брауна с соавторами [Nature, 2002]. Исправлена кумулятивная функция притока космических тел с учетом высоты взрыва, определяемой, согласно концепции о высоте максимального торможения. Обнаружено, что, по крайней мере, одно явление из приведенных в работе П. Брауна с соавторами - результат взрыва кометоида. Показано, что Тунгусский феномен невозможно объяснить в рамках модели монолитного тела

(Кручиненко, Чурюмов, Чурюмова, 2010).

Дана краткая история исследований воронок Тунгусского метеорита в болотах с многолетней мерзлотой. Развернуты дискуссии о происхождении воронок в вечной мерзлоте в экспедициях 30-х г. Л. А. Кулика. Приведены результаты пятидесятилетних поисков вещества Тунгусского метеорита в болотах, почвах и смоле деревьев. Представлены результаты георадарных исследований ударных воронок в болотах эпицентра падения метеорита. Дано предварительное определение эпицентра разлета фрагментов Тунгусского космического тела

(Алексеев, Копейкин, Алексеева, Кривулин, Пелехань, Рукавишников, Чечин, 2011).

Почвы района Тунгусского события могут являться одним из коллекторов выпавшего вещества Тунгусского космического тела (ТКТ). Действительно, среди шариков и частиц округлой формы, выделенных из проб, собранных на надпойменной террасе р. Чуня в месте максимальной концентрации магнитных шариков, обнаружены космогенные железные и силикатные шарики, идентификация которых производилась на основе структурных, минералогических и химических критериев. Железные шарики состоят из Ni(Cr)-содержащих вюстита и магнетита с богатыми Ni металлическими включениями. Силикатные сферические частицы относятся к типу стеклянных, криптокристаллических, колосниковых (балочных) и порфировых переплавленных микрометеоритов, причем некоторые из них содержат металлические капли. Оценка содержания сферических космических микрочастиц в изученных пробах выше ожидаемой фоновой, что можно связать с присутствием вещества ТКТ

(Бадюков, Иванов, Райтала, Хисина, 2011).

После Тунгусской катастрофы образовалось гигантское поле серебристых облаков и наблюдались разнообразные солнечные гало. Для объяснения этих аномальных явлений необходимо допустить, что в атмосферу было внесено значительное количество воды, что свидетельствует в пользу кометной природы Тунгусского космического тела. По грубым оценкам, количество воды, попавшей в атмосферу в результате разрушения космического тела, превышает 10^10 кг. Наблюдение летящего объекта на территории радиусом 700 км позволяет утверждать, что Тунгусское космическое тело имело диаметр светящейся области (комы) 10 км и стало видимым на высотах 500 км. Предположение о том, что Тунгусское космическое тело начало разрушаться на высоте ~1000 км объясняет как формирование ареала рассеяния его вещества, так и форму области свечения над Европой.

(Гладышева, 2011).

Ранее авторами изучены в лабораторном эксперименте ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) при температурах 2000'С и давлении 100 атм на смеси газов, характерных для вулканов и комет. В частности, для 3.4-бензперена концентрации были 1-7 нг/г. В 2010 г в экспедиции на Тунгуску были найдены и обследованы георадаром воронки ТКТ. В некоторых воронках было проведено бурение. Во 2-й воронке нами была пробурена скважина до глубины 5 м 20 см. В образцах из скважины и в других образцах из эпицентра проводились определения ПАУ. В скважине было найдено девять ПАУ в различных концентрациях: флуорен на глубине 4.4 м с концентрацией 268 мкг/кг; фенантрен на той же глубине с концентрацией 199 мкг/кг; бензперилен появляется на глубине 5.2 м с концентрацией 200 мкг/кг. Подобные ПАУ могут образоваться при сильном ударе о Землю или раньше - на самой комете в результате удара астероида или под действием ультрафиолетового излучения. Возможность образования ПАУ внутри воронки подтверждается найденными нами там высокотемпературными соединениями ртути земного происхождения, что говорит о разогреве пород внутри воронки. Эти результаты можно рассматривать как аргумент в пользу кометной гипотезы происхождения ТКТ

(Алексеев и др., 2012, Кометное...).

В работе представлены результаты исследований концентраций ртути в пробах из трех воронок в эпицентре взрыва Тунгусского метеорита. В 2009-2010 годах были проведены экспедиции, где с помощью георадара изучены структуры 40 воронок. На 7 воронках было проведено бурение. Изучалось содержание ртути в пробах полученных при бурении. Для сравнения приводятся данные по содержанию ртути в природных объектах других районов Сибири

(Алексеев и др., 2012, Определение...).

Статистический анализ данных с учетом года захвата частиц смолой позволил найти временное распределение относительного количества выявленных химических элементов. Для ряда элементов четко обозначались частотные пики, относящиеся к 1908 г. В качестве вероятных составляющих тунгусского тела были идентифицированы Fe, Ca, Al, Si, Cu, S, Zn, Ti, Ni и др. ... В результате были обнаружены частицы минералов, которые могут иметь как космическое, так и земное происхождение. К космическим можно отнести находки зерен, которые могли сформироваться при сильно восстановительных условиях. К ним относятся частицы: самородного Sn, Zn, W, Cr, Ni, Al, Fe. Возможно присутствие карбидов металлов. Среди этих находок особо выделяются частицы алмаза типа лонсдэлеита и муассанита, которые являются лучшими маркерами импактного события

(Цельмович, 2012).

Предлагается новое объяснение геомагнитного эффекта, зарегистрированного магнитографами Иркутской обсерватории во время тунгусской катастрофы 1908 г. Эффект состоял в локальном возмущении геомагнитного поля, начавшемся через 2,5 мин. после основного взрыва в эпицентре тунгусских событий в бассейне реки Подкаменная Тунгуска Красноярского края. Возмущение продолжалось 6 часов и носило немонотонный характер. Объяснение основано на установленном факте распыления в атмосфере микрочастиц и субмикронных вкраплений железа и его окислов в результате абляции и взрыва как главной части тунгусского космического тела, так и его других фрагментов. При остывании этих микрочастиц и вкраплений ниже определенной температуры (точки Кюри) в магнитном поле Земли за счет хорошо изученного эффекта термонамагничивания они получили значительный удельный магнитный момент, а после двигались с учетом взаимодействия с магнитным полем Земли, преимущественно вдоль магнитных силовых линий. В результате осаждения они образовали зоны повышенной намагниченности и повышенной магнитной восприимчивости почв в районе тунгусской катастрофы. Геометрический анализ зон выпадения магнитных материалов позволяет оценить наклон траектории главного космического тела. Эта оценка в сочетании с другими данными дает довольно большой угол входа тунгусского космического тела к поверхности Земли - около 76". Такая величина угла находится в согласии с результатами современного математического моделирования высоты взрыва главного тунгусского космического тела.

(Шайдуров, 2015)

Shock metamorphism is rarely found at the surface of the Earth. The most used structures to identify shock metamorphism are "true Planar Deformation Features" (PDFs) in quartz, now accepted as diagnostic indicators of a meteorite impact. Here we present several lines of evidence for shock metamorphism and PDFs developed in quartz occurring on samples centered on a circular geological structure on Mount Stojkovic (гора Стойковича, 60 54'06" N; 101 55'40" E), which lies within southern surface exposures of the Siberian Traps. The shock event appears to have occurred during the eruption of the surface Siberian Traps basalts that cover this region. Curiously, Mount Stojkovic lies within 3 km of the tree fall epicenter of the 1908 Tunguska event. Based on current estimates of the Phanerozoic impact distribution, there is at most a 1 in 17000 chance that the 1908 bolide would randomly fall on the site of a previous impact structure capable of creating shocked quartz. Just as improbable would be an airbust event, incapable of creating a small crater, that could have produced shock metamorphism. Our preferred least implausible hypothesis is that the shock-metamorphism here was associated with a terrestrial event, a hyperexplosive volcanic gas eruption called "Verneshot" (Вернешот).

(Vannucchi, Morgan, Della, Andronicos, Morgan, 2015).

Тунгусская катастрофа произошла в зоне Восточно-Сибирской магнитной аномалии 30 июня 1908 г. над потухшим вулканом. Эпицентр взрывного разрушения космического тела оказался "привязан" к центральному жерлу палеовулкана - горе Стойковича. Как показывают исследования, коренные породы вершины г. Стойковича обладают остаточной намагниченностью, которая существенно превышает намагниченность пород соседних возвышенностей. Анализ результатов измерений палеомагнитных свойств пород в окрестностях эпицентра Тунгусской катастрофы показал, что разрушение космического тела сопровождалось возникновением разнонаправленных магнитных полей, возмущающее действие которых распространилось на расстояния более 25 км от эпицентра. Хаотическое направление вектора намагниченности почв в окрестности эпицентра Тунгусской катастрофы подтверждает высказанное ранее предположение о многочисленных разрядных процессах, сопровождавших разрушение космического тела, и позволяет заключить, что вещество Тунгусского космического тела рассеялось в круге радиусом ~25 км вокруг эпицентра.

(Гладышева, Попов, 2016).

В этой книге есть то, чего не было раньше: картина космической катастрофы и ее последствий, увиденная множеством - людей в разное время, с лета 1908 года до наших дней.

(Кожемякин, 2023).

На главную