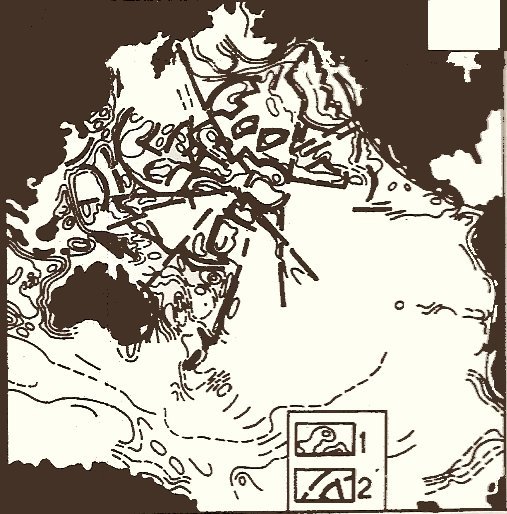

(Рисунок В.Е. Куликовского) |

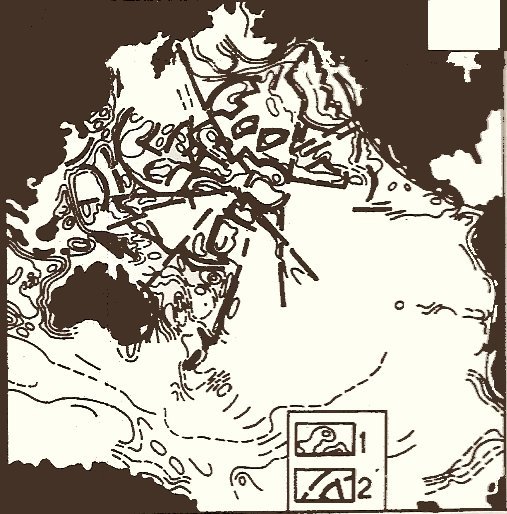

(Зейлик, 1978) |

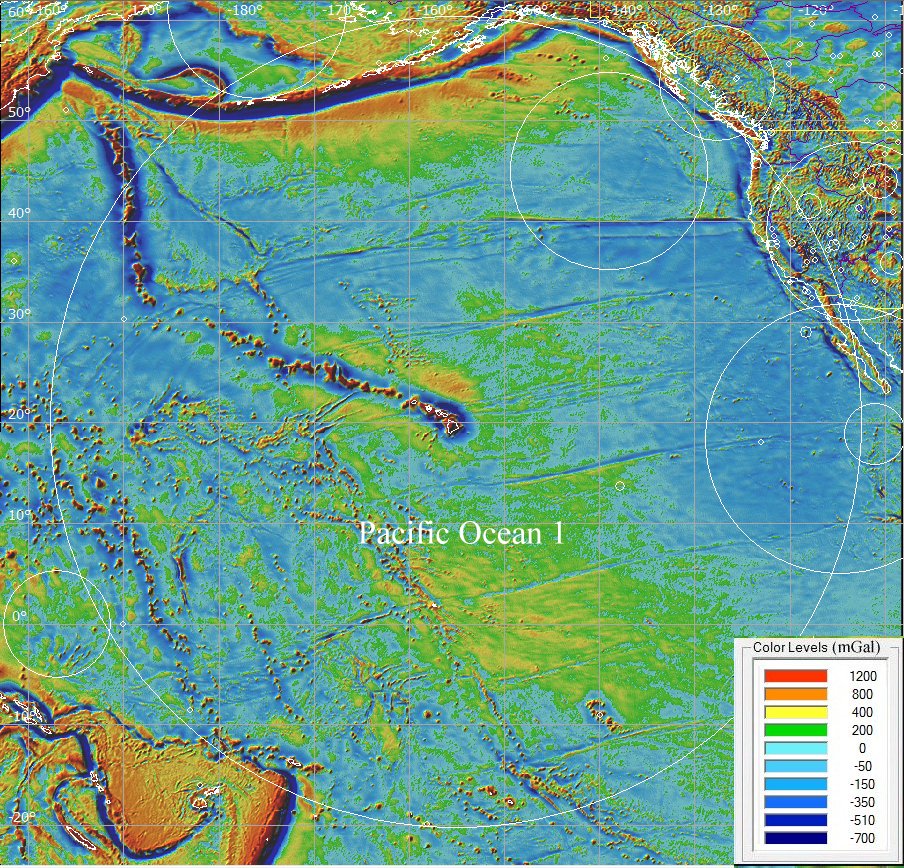

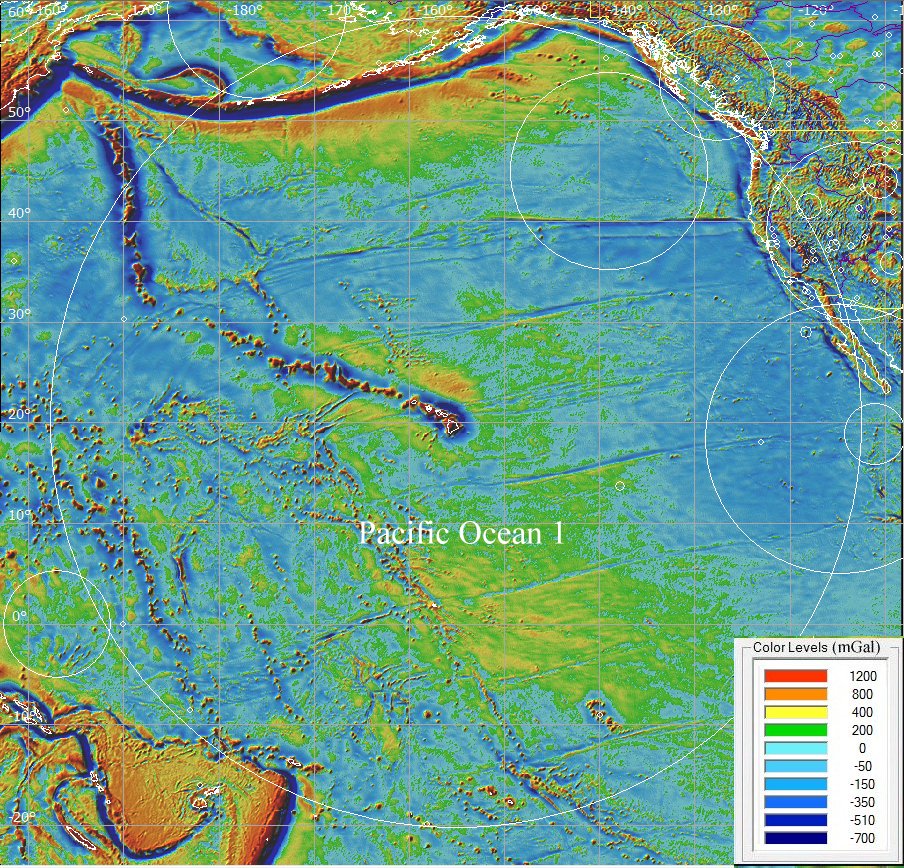

Аномалии силы тяжести в районе кратера (получено по данным GLOBAL MARINE GRAVITY V18.1 средствами системы ENDDB).

Окружностью показан предполагаемый кратер.

(Рисунок В.Е. Куликовского) |

(Зейлик, 1978) |

Аномалии силы тяжести в районе кратера (получено по данным GLOBAL MARINE GRAVITY V18.1 средствами системы ENDDB).

Окружностью показан предполагаемый кратер.

Выявлены Тихоокеанская, Черноморско-Малоазиатская, Восточно-Африканская и многие другие гиаблемы.

(Зейлик, 1978).

На международной научной конференции по проблеме происхождения Луны (1984 г.) подробно рассматривалась, как одно из предположений, гипотеза Джорджа Дарвина (внука Чарльза Дарвина), будто Луна оторвалась от Земли под влиянием центробежной силы при быстром вращении, и Тихий океан является местом отрыва. В результате тщательного обсуждения гипотеза была отвергнута.

В 1930 г. В.И. Вернадским был поставлен вопрос о вероятном спирально-вихревом движении земного вещества впадины Пацифики, в связи с возможным отделением Луны от Земли в ранние этапы ее развития. Это не исключается и последующими исследованиями, при условии, что явление носило катастрофический, а не эволюционный характер. При этом сам процесс возможного отделения Луны от Земли может быть связан с догеологическим этапом развития земной коры (4,6-4 млрд. лет), когда условия в поверхностных частях Земли рассматривались по аналогии с Луной и выделялась лунная стадия в качестве начальной в эволюции планеты.

(Хаин, Михайлов, 1985).

В 1964 г. Р. Дитц высказал гипотезу о том, что Тихий океан - это гигантская метеоритная структура. Попробуем представить себе , что могло произойти со структурой земной коры в случаях возникновения такого огромного метеоритного кратера, как Тихий океан. Прежде всего, был бы вырван большой кусок земной коры и центральной части, а на их месте образовались бы поля базальтов. В дне могли возникнуть кольцевые и радиальные разломы, и глубина их должна была превышать мощность утоненной взрывом коры. Они, сообщаясь с мантией, могли, по существу, превратиться в подводящие каналы мантийной магмы... Этот механизм известен в настоящее время в спрединно-океанических хребтах (рифтах). У края гигантского кратера после взрыва будут контактировать с одной стороны мощная (до 50-60 км) материковая кора, под которой при ударе, по всей вероятности, могла быть образована астеносфера, с другой - утоненная кора кратерного дна, часть которой удалена при взрыве. Возможно, что эта кора будет втянута под материк и начнется субдукция. Это явление в настоящее время известно практически по всем берегам Тихого океана.

(Хрянина, 1987).

В сев. части Тихого океана при глубоководном бурении отобран керн большого диаметра мощностью 420 см, в кальциевых и кремнистых илах которого найдены космические стекловатые сферулы (микротектиты), кол-во которых составляет 2-3 шт. на 100 г осадков. Макс. кол-во сферул (15 шт. на 100 г осадков) обнаружено в слое мощностью 30 см (в интервале 270-300 см). По данным палеонтологического и палеомагнитного анализов тектитовый слой имеет плиоцен-плейстоценовый возраст. Средний размер микротектитов 137 мкм в диам., макс. 652 мкм; средний пок. прел. 1,52; цвет светло-желтовато-зеленый. Главные компоненты, слагающие микротектиты: SiO(,2), Al(,2)O(,3), FeO, MgO, CaO, Na(,2)O, K(,2)O (по данным микрозондового анализа). Рассматриваемые микротектиты по основным признакам похожи на австралийские тектиты. Одной из характерных черт найденных сферул является присутствие на их поверхности углублений, похожих на импактные кратеры

(Zhenkun Liu, Hanchang Peng, 1989).

Крупнейшей КС Земли (и провинцией, перспективной на глубинные мантийные алмазы) является северо-западная котловина Тихого океана, устанавливаемая по результатам гравиметрической съемки (опубликованной в статье В.В.Федынского). По интенсивным гравитационным ступеням в 100-200 мгл проведены предпологаемые региональные глубинные разломы (структура "битой тарелки"). В центре структуры находится округлое Гавайское поднятие с крупнейшими щитовыми вулканами Килауэа и Мауна-Лоа, окруженное дугообразными разломами.

(Зейлик, 1991).

Цель работы - исследовать установление теплового равновесия прото-Земли, достигшей в процессе роста размеров современного Марса, после того, как она столкнулась с большой планетезималью. В результате столкновения наступает частичное или даже полное расплавление Земли и образуется рой протолунных тел. Под тепловым равновесием подразумевается однородное термическое состояние. Рассматриваются 2 модели: первая включает образующийся после удара мегакратер, в котором неоднородно распределен частичный расплав, а вторая - магматический океан, покрывающий после импакта твердую оболочку. Зона расплава остывает вследствие конвективного выноса тепла как к наружной поверхности, так и к границе с твердой средой, в которой, как допускается, нет конвекции. Учитывается экспоненциальная зависимость вязкости от т-ры. В расчетах используют модель параметризованной конвекции и теория погранслоя. Оказывается, что наиболее существенными параметрами, влияющими на тепловую релаксацию Земли, являются т-ра поверхности, градиент вязкости, а также, в случае малой степени плавления, геометрия расплавленной зоны. Расплавление всей Земли также возможно, если сразу же после столкновения расплавится примерно половина планеты, причем начальная т-ра расплава должна достигать значения, вдвое превышающего т-ру плавления. При разумных значениях параметров тепловое равновесие Земли после столкновения с планетезималью наступает спустя 1-10 млн лет.

(Spohn, Schubert, 1991).

Пелагическая глина взятая из керна скв. 576, с.-з. части Тихого океана (3221.4' N, 16415.5' E) отвечает границе мела и палеогена. В настоящее время проводятся детальные анализы этого пограничного слоя (геохимический и минералогический); предварительные результаты указывают на сходства и различия с единственным изученным детально керном скв. 596, взятым в ю.-з. части Тихого океана. Сделана попытка количественно оценить всю совокупность следовых элементов в зернах с диаметром >300 мкм из керна 576. Среди минерал. остатков в пробах преобладают две фазы: кварц и магнезиоферритовая шпинель. Большая часть зерен кварца обнаруживает сети планарных деформаций. Из 133 изученных зерен кварца с диаметром >30 мкм, 62% обнаружили доказательство удара. Предварительная оценка общего числа зерен ударенного кварца (>30 мкм) дает~400 зерен на 1 см{2}, что значительно ниже того же числа для скв. 596 (~1800 см{-2}). Из 34 измеренных элементов, аномальные концентрации в образцах с границы мела и палеогена обнаружили только Ir и Cr.

(Bostwick, Kyte, 1993).

На основании изучения магнезиально-железистой шпинели (МШ) осадков из 6 участков Тихоокеанского бассейна установлено относительное сходство состава и текстуры МШ. Она имеет очень высокое содержание MgO, Al[2]O[3], Fe[2]O[3]/FeO, чем шпинель из третичных пограничных осадков (мел) в Зап. Европе, Юж. Атлантике или в метеорных обляционных обломках. Состав МШ аналогичен составу МШ, найденной в нескольких зернах мел-третичных пограничных осадков вост. части Индийского океана и в сферулах от удара в позднем плейстоцене. Тихоокеанская МШ характеризуется необычной текстурой с крупными пористыми ангедральными зернами, по-видимому, отражающей мирмекитовое прорастание с др. фазой, которая разрушается диагенетическими изменениями. Этой фазой предположительно является периклаз, обогащенный Ni, минерал, который встречается в виде рассеянных включений в некоторых зернах МШ Тихого океана. После рассеяния тихоокеанской шпинели распространяется на >5% земной поверхности. Эта шпинель кристаллизовалась из силикатных расплавов, образующихся в результате огромного импактного явления. Приводятся данные электронно-микроскопического зондирования МШ из мел-третичных пограничных осадков и космических сферул.

(Kyte, Bostwick, 1995).

Возможно, что столкновения Земли и Луны в течение 3.85-3.90 Ga имели благоприятный эффект и даже стали причиной возникновения жизни на Земле. Поверхность Земли, возможно, была слишком холодной в это время из-за недостатка инсоляции, и интенсивное пиковое столкновение могло быть причиной общего потепления. Воздействие могло привести к образованию специфических условий, таких как приповерхностные гидротермальные системы в кратерах или в одном крупном бассейне и способствовать зарождению жизни.

(Ryder, 2000).

В метаконгломератах Джек-Хиллс из кратона Йилгарн в Западной Австралии ранее были найдены цирконы с возрастом около 4,0 млрд. лет, а теперь найден один кристалл с возрастом 4,4 млрд. лет, который является древнейшим из датированных земных минералов. В этих конгломератах большая часть цирконов датируется как 3,3-3,6 млрд. лет и 'дельта'{18}O в среднем из 32 анализов составляет 6,3'+-'1,7%%. Циркон с возрастом 4,15 млрд. лет показал среднюю (из 13 анализов) величину 'дельта'{18}O 5,7'+-'0,2%%, с возрастом 4,13 млрд. лет - 7,2'+-'0,3%%, а с возрастом 4,01 млрд. лет - 6,8'+-'0,4%%. Для древнейшего зерна (4,4 млрд. лет) отношение изотопов кислорода также составило от 7,4 до 5,0%%. Высокие содержания легких РЗЭ и высокие величины 'дельта'{18}O во всех цирконах с возрастом от 4,01 до 4,4 млрд. лет доказывают их образование в хорошо эволюционированных гранитных расплавах, взаимодействующих с супракрустальным материалом. Эти параметры показывают также, что низкотемпературные поверхностные процессы (диагенез, выветривание, низкотемпературные изменения) уже работали до 4,0 и даже 4,4 млрд. лет, вскоре после гипотетической даты дифференциации ядра, импакта с космическим телом размером с Марс и образования Луны (4,45 млрд. лет). Полученные данные являются первыми доказательствами существования континентальной коры 4,4 млрд. лет назад, развития процессов дифференциации земного вещества во время интенсивной метеоритной бомбардировки Земли, а также существования в то время жидкой воды и, вероятно, мирового океана

(Peck, Valley, Wilde, Graham, 2001).

Как раз в середине 1970-х гг. появился новый сценарий образования Луны. Американские ученые А.Камерон и В. Уорд и одновременно В. Хартман и Д. Дэвис в 1975 г. предложили гипотезу образования Луны в результате катастрофического столкновения с Землей крупного космического тела, размером с Марс (гипотеза мегаимпакта). В результате огромная масса земной материи и частично материала ударника (небесного тела, столкнувшегося с Землей) расплавилась и была выброшена на околоземную орбиту. Этот материал быстро аккумулировался в компактное тело, которое стало Луной. Несмотря на кажущуюся экзотичность эта гипотеза стала общепринятой, поскольку она предлагала простое решение целого ряда проблем. Как показало компьютерное моделирование, с динамической точки зрения, столкновительный сценарий вполне осуществим. Сверх того, он дает объяснение повышенному значению углового момента системы Земля - Луна, наклону оси Земли. Легко объясняется и более низкое содержание железа в Луне, так как предполагается, что катастрофическое столкновение произошло после образования ядра Земли. Железо оказалось в основном сконцентрированным в ядре Земли, а Луна образовалась из каменного вещества земной мантии. К середине 1970-х гг., когда на Землю доставили образцы лунного грунта, достаточно хорошо были изучены геохимические свойства Луны, и она по ряду параметров действительно показывала неплохое сходство с составом земной мантии. Поэтому такие видные геохимики, как А. Рингвуд (Австралия) и Х. Венке (Германия), поддержали гипотезу мегаимпакта. Вообще, проблема происхождения Луны из разряда астрономических перешла скорее в разряд геолого-геохимических, так как именно геохимические аргументы стали решающими в системе доказательств той или иной версии образования Луны. Эти версии различались лишь в деталях: относительные размеры Земли и ударника, каков был возраст Земли, когда произошло столкновение. Сама же ударная концепция считалась незыблемой. Между тем некоторые подробности геохимического анализа ставят под сомнение гипотезу в целом.

(Галимов, 2005).

Неожиданно бурное развитие сейсмической томографии в конце прошлого века накопило большое количество экспериментальных данных для познания внутреннего строения Земли. Усовершенствование обработки сейсмологических данных привели к объединению региональной и глобальной сейсмической томографии. Вот только интерпретация этих данных зависит от теоретической базы геологии. Приведем пример различной геологической интерпретации сейсмотомографического разреза через Тихий океан от Корейского полуострова до Северо-Американской платформы, где отчетливо видны зоны субдукции (зоны Заварицкого-Бениоффа) от глубоководных желобов на обоих сторонах океана до ядра Земли. Субдуктологию (науку о зонах субдукции) уже окрестили наукой о кладбищах зон субдукции, погружающихся вплоть до ядра Земли. Предположение автора этой статьи о взрывном отделении Луны в начале мезозоя из области Тихого океана решает эту проблему в другом плане и зоны Заварицкого-Бениоффа трактуются как края кратера взрыва. Сопоставление эвгеосинклиналей со следами воронок больших взрывов на поверхности Земли дает возможность объединить геосинклинальную теорию развития земной коры и новую глобальную тектонику, потому что плитовая тектоника является следствием надвигов литосферных плит при гравитационном развале воронок взрывов в архее протерозое, мезозое. По аномалиям функции расщепления собственных колебаний Земли от сильнейших землетрясений, выраженных в аномалиях продольных волн, откартированы от центра внутреннего ядра по "жидкому" внешнему ядру и мантии Экваториальный Тихоокеанский и Африканский суперплюмы. Эти суперплюмы являются следами большого взрыва во внутреннем ядре 65 млн лет тому. Предполагается, что углеводородные флюиды газового пузыря взрыва мигрировали по внешнему контуру неоднородности внутреннего и внешнего ядра и контролируют размещение нефтегазоносных провинций Персидского Залива и Северо-Американской платформы в осадочных слоях земной коры. В мантии разновозрастные зоны Заварицкого-Бениоффа были каналами дегазации. Так называемый метеоритный кратер Мексиканского залива может быть поверхностным проявлением Экваториального Тихоокеанского суперплюма

(Муравейник, 2008).

Ротационно-плюмовый режим - понятие, включающее сумму геологических процессов, которые действовали в раннем докембрии в условиях тектоники плюмов в переменных геодинамических условиях, вызванных колебаниями скорости осевого и чрезвычайно быстрого вращения ранней Земли под влиянием приливных сил близко расположенной Луны и астероидной бомбардировки планеты. В результате этого в пределах критических широт +-35' на фоне последней тяжелой бомбардировки Земли - ПТБ (3,90-3,85 млрд. лет), формировался субэкваториальный "горячий" пояс мантийных плюмов. Считают, что в зону экватора, благодаря "широтному эффекту", упало порядка 40 крупных астероидов, образовавших кратеры размером до 1000-5000 км. В результате за счет реактивации мантийной конвекции и флюидно-метаморфогенного преобразования базитовой протокоры на месте центров ударной трещиноватости, происходил рост сиалических ядер (нуклеаров) субэкваториального эпиархейского суперконтинента Кенорленд

(Глуховский и др., 2012).

Эквипотенциальные фигуры Земли (остаточный геоид, ОГ) и Марса (ареоид, АР) характеризуются парами поднятых и парами опущенных антиподных экваториальных областей. Поднятые области ОГ лежат по вертикали над большими провинциями низких скоростей сдвиговых волн на границе мантия - ядро (ГМЯ). Есть доказательства, что низкоскоростные провинции плотные, различны по физико-химическим свойствам и стабильны по положению относительно друг друга и относительно оси вращения Земли в течение последних 550 млн. лет. Финальное явление в развитии структуры Земли в планетарных масштабах было событие, которое привело к формированию Луны. Предполагается, что при сопоставимом ударном событии на Марсе возникла Великая Северная равнина (Borealis Basin). Полагают, что формирование низкоскоростных провинций и сопоставимые массы, подстилающие поднятые области ареоида на ГМЯ Марса, связаны с этими двумя гигантскими ударами.

(Burke et al., 2012).

По гипотезе мегаимпакта 4538-4528 млн.лет тому назад крупное космическое тело, масса которого была близка массе Марса, столкнулась с Землей, которая к этому времени (30-40 млн.лет после формирования Солнечной системы) уже в значительной степени была дифференцирована, а большая часть ядра сформирована. При ударе большое количество силикатного вещества от Земли и импакта было выброшено в район орбиты Луны... Отсутствие изотопа (182)W в лунных породах указывает на их обедненность сидерофильными элементами, а также указывает на большое сходство пород Луны с мантией Земли.

(Глуховский, Кузьмин, 2015).

Обсуждается подпитка долунного роя веществом Земли, выброшенным при ударах крупных планетезималей, в процессе ее роста.

(Печерникова, Сергеев, 2019).