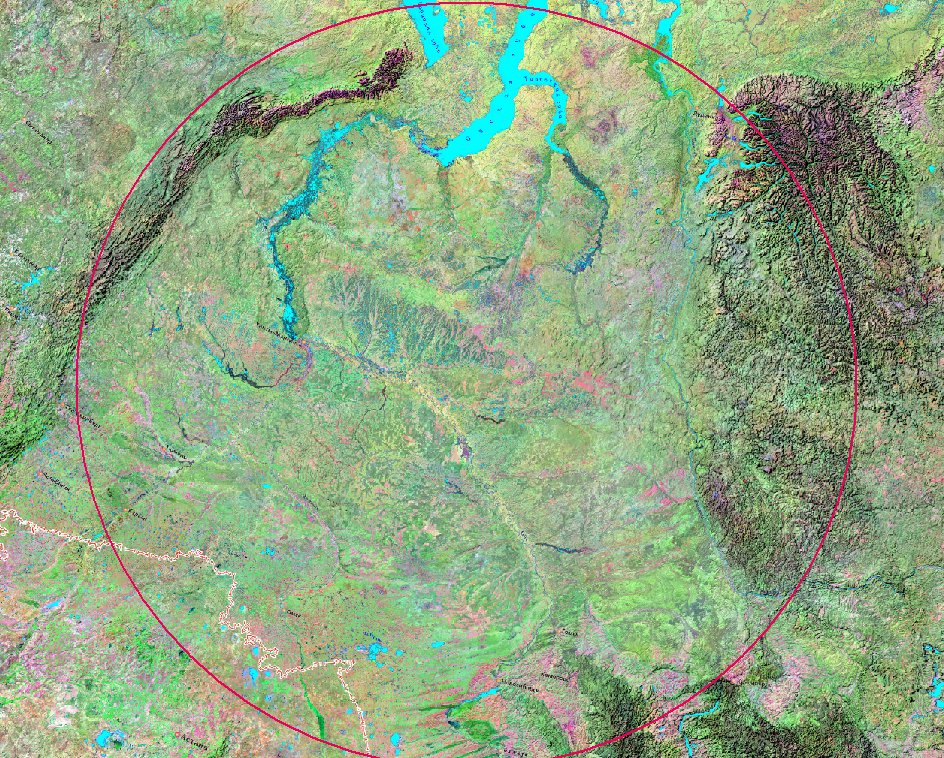

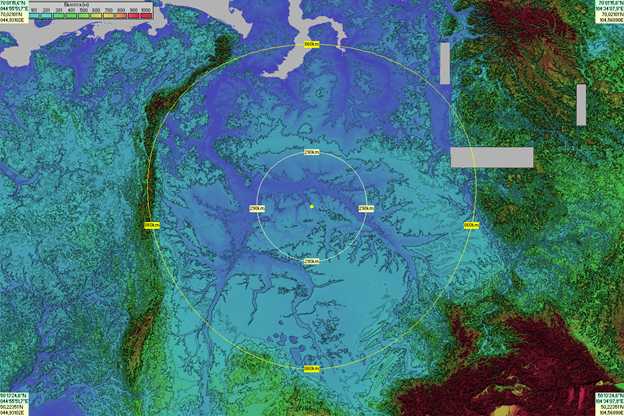

Район кратера на карте "Космический образ России масштаба 1:2 500 000 по данным Landsat 7" (Кирсанов А.А., ВСЕГЕИ).

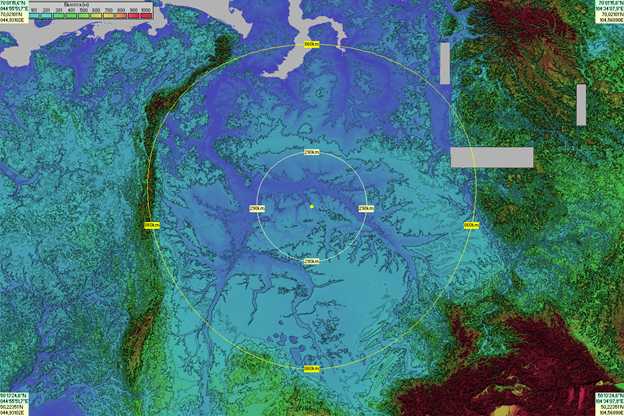

Рельеф кратера (RADIO MOBILE).

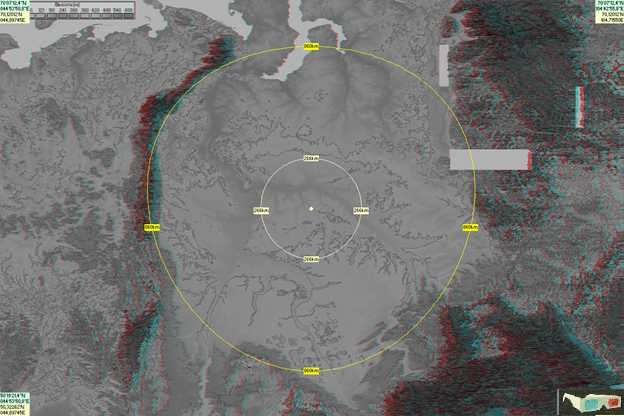

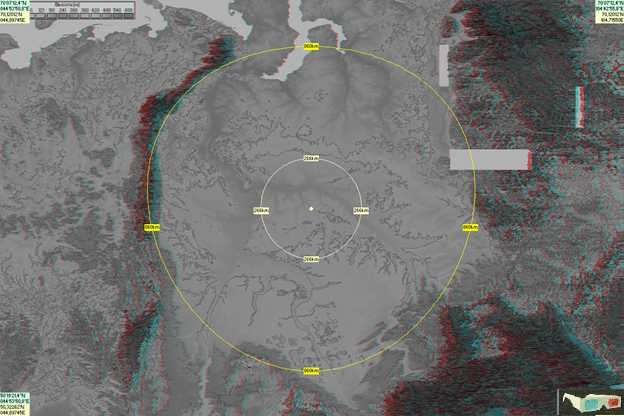

Стерео-рельеф (RADIO MOBILE).

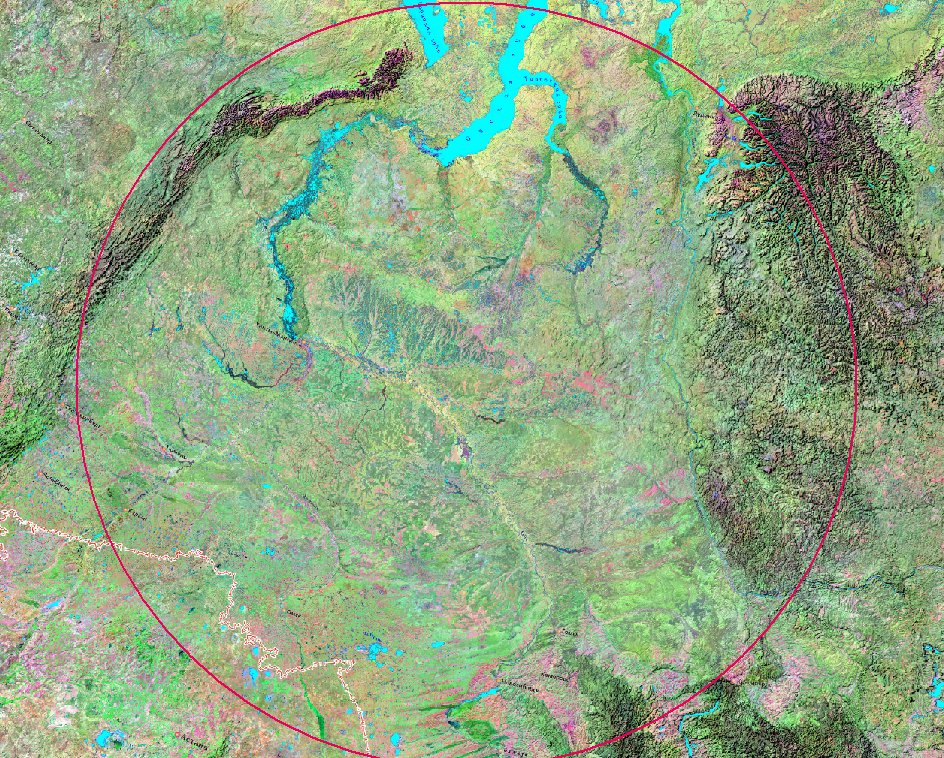

Рельеф кратера (RADIO MOBILE).

Стерео-рельеф (RADIO MOBILE).

Западно-Сибирскую впадину можно отнести к классу структур, к которым относятся Охотоморская, Прикаспийская, Северокаспийско-Горномангышлакская и Южно-Каспийская структуры, для которых характерно отсутствие "гранитной" слоя по причине полного или частичного уничтожения его грандиозным взрывом.

(Зейлик, 1978).

Полярный, Северный и Средний Урал образуют обрамление унаследованной КС с радиусом до 900 км и центром в Западно-Сибирской низменности, севернее слияния рек Иртыш и Обь. Под унаследованными КС понимается класс первоначально космогенных образований с длительной последующей магматической эволюцией в их контурах и продолжительным седиментогенезом.

(Зейлик, 1991).

На основании комплекса данных (признаки ударного метаморфизма в породах, морфологические, геофизические и структурно-геологические особенности) высказывается предположение о принадлежности Урала к краевой части двух гигантских сопряженных космогенных структур - Западно-Сибирской и Казахстанской. Описывается механизм их возможного формирования, и высказываются соображения о природе уральских алмазов. С позиций импактной гипотезы рассматриваются проблемы формирования базит-ультрабазитовых комплексов, вулканизма, гранитоидного магматизма, метаморфизма пород Урала. С предполагаемыми импактными событиями связываются многие геол. явления, в том числе, образование уральских импактных горстов и диатрем, соляных куполов и карбонатных "рифов". Приводятся обоснования вероятного ударно-взрывного происхождения кимберлитовых, лампроитовых трубок взрыва и связанных с ними алмазов. С аналогичной точки зрения дается характеристика кольцевых структур Мексикано-Карибского региона и Кубинской островной дуги. Кратко описаны предполагаемые астроблемы Кубы. Цикличность геол. пароксизмов связывается с цикличностью метеоритных бомбардировок, происходивших на протяжение всей геол. истории.

(Кузовков, 1998).

Выделяется пять ожидаемых типов алмазоносности Урала: 1) алмазоносных туффизитов (уральский или бразильский), 2) метаморфогенный (казахстанский), 3) ударно-метаморфогенный (попигайский), 4) кимберлитовый и лампроитовый типы, 5) перидотитовый (косьвинский). По мнению Г. Н. Кузовкова, эти типы можно представить как подтипы единого импактного типа. Наибольший практический интерес представляют типы 1 и 4, в которых можно ожидать присутствие кристалов алмаза двух фаз: ранней - фазы сжатия (мелкие технические кристаллы) и поздней - фазы метастабильного роста (ювелирные кристаллы)

(Рапопорт, Кузовков, 2000).

Выявлена схожесть свойств уральских и бразильских алмазосодержащих пород: наличие небольших шариков, сложенных природным Fe, V, Si, муассонитом и армолколитом. Туффизиты являются аллогенными ударными брекчиями, транспортированными вместе с алмазами из центральных участков Западно-Сибирской и Казахстанской ударных структур. Доударными источниками алмазов могут быть кимберлиты и лампроиты взрывных трубок, эглогиты, породы габбро-перидотитовой формации, уголь и графит-содержащие породы

(Kuzovkov, 2000, The Diamond...)

Предполагается ударное образование Урала как краевой области двух огромных кольцевых структур (Западно-Сибирской и Казахстанской), аналогичных многокольцевым ударным бассейнам, решающее главные проблемы геологии - плавление и складкообразования. Утверждается что альтернативная тектонической гипотеза расширяющейся Земли дает хорошее основание для решения проблемы образования плит и является базой новой геологической парадигмы 21 века, а ударные процессы - главной причиной всех геологических революции в истории Земли. Обнаружение признаков космогенной природы Западно-Сибирской и Казахстанской структур подтвердит возможность очень быстрого образования подвижных поясов типа Урала

(Kuzovkov, 2000).

Исходя из приведенных данных, максютовский комплекс можно рассматривать как "пробный камень" геодинамических моделей, а эклогит-глаукофансланцевый пояс Урала и аналогичные пояса других регионов - как диагностический признак гигантских импактных структур (гиаблем). Между прочим, в рамках предложенной импактной геодинамической модели Урала оказываются по своему правы как "мобилисты" (геодинамическая - импактная фаза), так и "фиксисты" (постимпактная эволюция структуры). Таким образом, ударно-взрывная гипотеза может быть "точкой примирения" тех и других

(Кузовков, 2001, Максютовский...)

В первой части см.1998. Во второй части более детально рассматривается алмазная проблема Урала и другие проблемы

(Кузовков, 2002).

Процессы ударного метаморфизма, связанные с соударением космических тел с планетами, являются, наряду с вулканизмом, главнейшими, определяющими состав коры и строение поверхности этих планет, поэтому изучение особенностей формирования импактитов имеет большое значение для воссоздания общей картины возникновения, развития, состава и строения литосферы Земли. В данной работе проведено исследование закономерностей ударного метаморфизма минералов в полосчатом амфиболите Ильменогорской толщи (Южный Урал), состоящем из чередования темных (амфибол и плагиоклаз - образец МЧТ) и светлых (клинопироксен, скаполит и плагиоклаз - образец МЧС) полос шириной 0.1-3.0 см

(Белятинская, Фельдман, Милявский, Бородина, Жерноклетов, Соколов, Жук, 2007).

Обобщен литературный материал по району. Приведена история формирования алапаевской толщи в самом общем виде с позиций импактной (ударно-взрывной) гипотезы

(Кузовков, 2008).

Датировка 494.7±4.9 млн. лет - по Ыджидлягскому гранитному массиву Сальнёрско-Маньхамбовского комплекса, Сев. Урал;

496±7 млн. лет - по циркону Гердизского гранитного массива из Сев. части Пол. Урала;

500 млн. лет - по платиноидам клинопироксенит-дунитовых массивов Нижне-Тагильского и Невьянского, Ср. Урал;

505 млн. лет - по циркону сферолоидных риолитов Пол. Урала;

508 млн. лет - по гидротермально-метасоматическому циркону из массива Илья-Из на Сеа. Урале;

555 млн. лет - по Няртинскому куполу, Приполярный Урал;

2487±33 млн. лет - по палеопротерозойскому циркону из дунитов Нижне-Тагильского массива;

2781±56 млн. лет - по неоархейскому циркону из дунитов Нижне-Тагильского массива

(Мальков, 2024).